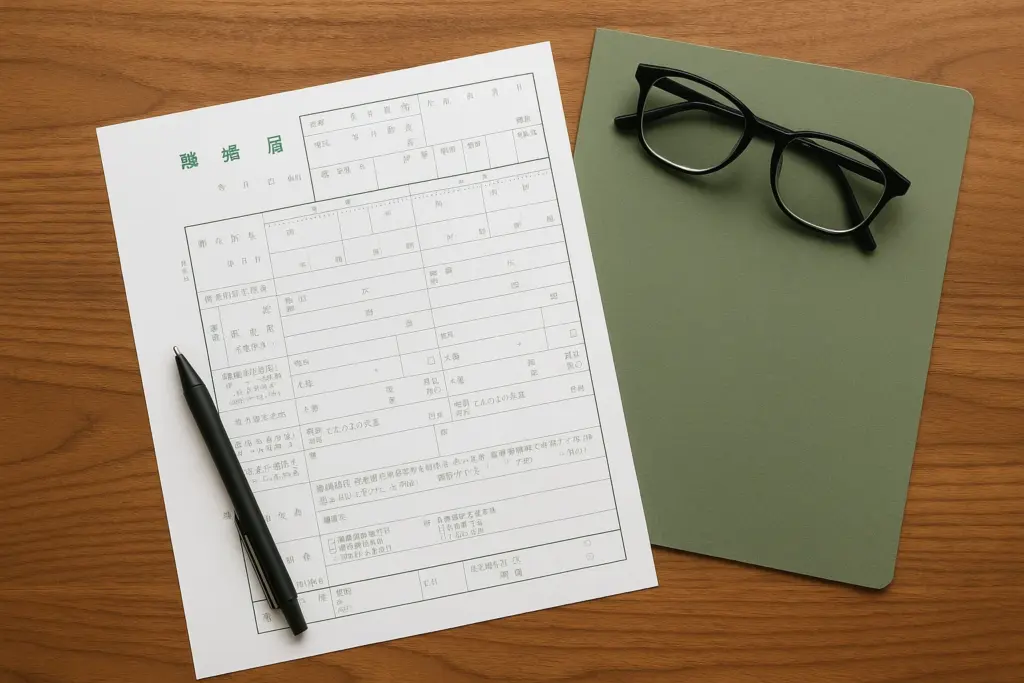

離婚を考えているあなたへ:後悔しないための離婚届の書き方完全ガイド

離婚という選択は、人生における大きな決断の一つです。特に20代後半から30代半ばの女性にとって、新たな人生のスタートを切るための重要なステップとなるでしょう。しかし、いざ離婚を意識し始めると、「何から手をつければいいのか」「離婚届ってどう書けばいいの?」といった不安や疑問に直面する方も少なくありません。

この記事では、あなたが後悔なくスムーズに新たな一歩を踏み出せるよう、離婚届の「正しい書き方」に焦点を当て、必要な知識と手順を徹底的に解説します。単に書き方だけでなく、記入する際の注意点や、離婚の種類に応じた手続きの違い、さらには離婚後の生活を見据えた準備についても詳しくご紹介します。

目次

離婚届を提出する前に知っておきたいこと

離婚届を提出する前に、まずは離婚の種類について理解しておくことが重要です。日本では主に以下の4つの離婚方法があります。

1. 協議離婚:夫婦間の合意で成立

日本における離婚の約9割を占めるのが協議離婚です。夫婦がお互いに話し合い、離婚することに合意すれば成立します。裁判所を介する必要がなく、費用もかからないため、最も手軽な方法と言えるでしょう。

協議離婚のメリット

- 裁判所の手続きが不要

- 費用がかからない

- 比較的短期間で解決できる

- 夫婦間の合意内容が反映されやすい

協議離婚のデメリット

- 夫婦間で合意できない場合、長期化する可能性がある

- 口約束だけでは後々トラブルになることも

協議離婚を選ぶ場合でも、親権、養育費、財産分与、慰謝料など、離婚後の生活に関わる重要な事項は「離婚協議書」として書面に残しておくことを強くおすすめします。これは、将来的なトラブルを防ぐための非常に重要なステップです。公正証書として作成すれば、法的拘束力を持たせることも可能です。

2. 調停離婚:家庭裁判所の調停委員を介して話し合い

夫婦間の話し合いだけでは合意に至らない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が夫婦それぞれの意見を聞き、中立的な立場で話し合いを円滑に進めてくれます。

調停離婚のメリット

- 第三者である調停委員が間に入るため、冷静な話し合いができる

- 専門的な知識を持つ調停委員からアドバイスを受けられる場合がある

- 非公開の場で話し合いが行われるため、プライバシーが保護される

調停離婚のデメリット

- 解決までに時間がかかることがある

- 合意に至らない場合、訴訟に移行する可能性がある

3. 審判離婚:調停が不成立の場合に裁判所が判断

調停が不成立に終わった場合でも、家庭裁判所が職権で離婚を命じる「審判離婚」という手続きがあります。ただし、これは非常に稀なケースであり、当事者が審判内容に異議を申し立てれば効力を失います。

4. 裁判離婚:最終的な解決手段

協議や調停でも離婚が成立しない場合、最終的な手段として家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。裁判では、法律に基づき、離婚の可否や離婚条件が判断されます。

裁判離婚のメリット

- 法律に基づいて判断されるため、公平性が保たれる

- 離婚の最終的な解決手段となる

裁判離婚のデメリット

- 解決までに最も時間がかかる

- 弁護士費用など、経済的な負担が大きい

- 公開の場で審理されるため、プライバシーが侵害される可能性がある

離婚届を提出する前に、これらの離婚の種類を理解し、ご自身の状況に合った方法を選択することが大切です。

離婚届の入手方法と必要書類

いよいよ離婚届の具体的な書き方に入る前に、まずは離婚届の入手方法と、その他に必要となる書類を確認しておきましょう。

離婚届の入手方法

離婚届は、以下の場所で入手できます。

- 役所の窓口: 市役所、区役所、町村役場の戸籍課などで、無料で受け取ることができます。日本全国どこの役所でも入手可能です。

- 役所のウェブサイト: 一部の役所では、ウェブサイトから離婚届の様式をダウンロードできる場合があります。ただし、印刷する際はA3サイズで印刷する必要があるため、コンビニのマルチコピー機などを利用すると良いでしょう。

- 弁護士事務所や行政書士事務所: 法律の専門家を通じて離婚の手続きを進める場合、これらの事務所で離婚届を用意してくれることもあります。

離婚届以外に必要となる主な書類

離婚届を提出する際には、基本的に以下の書類が必要となります。

| 書類名 | 概要 and * * 上記に加え、本籍地が記載された住民票または**戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)**が必要になることがあります。特に、本籍地と異なる役所に提出する場合や、離婚の種類によってはこれらの書類が必要となりますので、事前に提出先の役所に確認することをおすすめします。

離婚届の書き方:各項目の詳細解説

さあ、いよいよ離婚届の具体的な記入方法について解説していきます。正確に記入するためにも、一項目ずつ丁寧に確認していきましょう。

1. 届出年月日

役所に離婚届を提出する年月日を記入します。これは窓口に提出する日を指し、記入日ではありません。

2. 氏名・生年月日・住所・本籍

夫婦それぞれの氏名、生年月日、現在の住所、本籍地を記入します。本籍地は、戸籍謄本に記載されている住所と番地を正確に記入してください。筆頭者の氏名も忘れずに記入しましょう。

3. 父母の氏名・父母との続柄

夫婦それぞれの父母の氏名を記入します。父母がすでに亡くなっている場合でも記入が必要です。

「父母との続柄」の欄には、あなたが長男であれば「長男」、長女であれば「長女」と記入します。次男なら「二男」、次女なら「二女」です。

4. 離婚の種別

先ほど解説した「離婚の種類」を選択します。該当する□にチェックマーク(レ点)を入れます。

- 協議離婚: 夫婦間の話し合いで合意した場合

- 調停離婚: 家庭裁判所の調停で離婚が成立した場合

- 審判離婚: 家庭裁判所の審判で離婚が成立した場合

- 和解離婚: 離婚訴訟中に和解が成立した場合

- 認諾離婚: 離婚訴訟中に相手方が請求を認諾した場合

- 判決離婚: 裁判所の判決によって離婚が成立した場合

調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚の場合は、成立・確定した年月日と、どこの家庭裁判所か、事件番号(「令和〇年(家)第〇号」など)を記入する欄がありますので、裁判所から交付された書類を確認して記入してください。

5. 婚姻前の氏に戻る者の本籍

離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻る方がいる場合、その方の本籍地を記入する欄です。

- 婚姻前の戸籍に戻る場合: 婚姻前の実家の戸籍に戻る場合は、その本籍地を記入します。

- 新しく戸籍を作る場合: 婚姻前の氏を名乗りつつ、新たに自分を筆頭者とする戸籍を作る場合は、「新本籍」の欄に新しく作りたい本籍地を記入します。一般的には、ご自身の現在の住所を本籍地とすることが多いですが、日本国内の地番であればどこでも設定可能です。

※旧姓に戻らず、婚姻中の姓を継続して使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を別途提出する必要があります。これは離婚届と同時に提出することが可能です。この届出をしない限り、原則として旧姓に戻ることになります。

6. 未成年の子の氏名

未成年の子がいる場合、その子の氏名を全員分記入します。

7. 親権者

未成年の子がいる場合、父母のどちらが親権者となるのか、該当する□にチェックマーク(レ点)を入れます。親権は、子の監護教育や財産管理を行う重要な権利義務であり、離婚協議の際に最も慎重に話し合うべき項目の一つです。

8. 同居を始めたとき

結婚式を挙げた年月日、または同居を始めた年月日のいずれか早い方を記入します。正確な日付が不明な場合は、おおよそでも構いません。

9. 別居したとき

夫婦が別居を開始した年月日を記入します。別居していない場合は記入不要です。

10. 届出人署名押印

夫婦それぞれが自筆で署名し、押印します。印鑑は認印で構いませんが、シャチハタは不可です。

11. 証人

協議離婚の場合のみ、2名以上の証人が必要となります。証人は、成人している方であれば誰でも構いません(親、兄弟姉妹、友人など)。証人は、氏名、生年月日、住所、本籍、署名、押印を記入してもらいます。証人欄の記入は必ず証人本人に行ってもらいましょう。

12. その他

離婚届の様式によっては、その他に以下の項目がある場合があります。

- 世帯主の氏名、世帯主との続柄: 住所変更を伴う場合などに記入が必要になることがあります。

- 連絡先: 記入漏れなどがあった場合に役所から連絡が入る可能性があるので、日中連絡が取れる電話番号を記入しておくと良いでしょう。

離婚届を記入する際の注意点と確認事項

離婚届は、記入ミスがあると受理されない場合があります。スムーズな手続きのために、以下の点に特に注意して記入・確認しましょう。

1. 鉛筆や消せるボールペンは使用しない

必ず黒のボールペンで記入してください。鉛筆や摩擦で消えるボールペンは、公文書には使用できません。万が一書き間違えた場合は、二重線で訂正し、その上から訂正印を押します。修正液や修正テープは使用しないようにしましょう。

2. 印鑑は鮮明に

押印する際は、印鑑が鮮明に押されているか確認してください。かすれていたり、逆さまになっていたりすると、再提出を求められる可能性があります。

3. 証人欄の確認(協議離婚の場合)

協議離婚の場合、証人2名の署名・押印が必須です。証人には、離婚の意思確認だけでなく、氏名、生年月日、住所、本籍の記入も正確に行ってもらう必要があります。証人欄に不備があると、離婚届は受理されません。

4. 未成年の子の親権者の指定

未成年の子がいる場合、親権者の指定は必須です。親権者の指定がない離婚届は受理されません。後々のトラブルを避けるためにも、親権者だけでなく、養育費や面会交流についても具体的に取り決めておくことが非常に重要です。

5. 届書の記載内容と戸籍謄本の記載内容との一致

本籍地や氏名など、戸籍謄本に記載されている内容と離婚届の記載内容が一致しているか、提出前に必ず確認しましょう。特に、漢字の字体や旧字・新字の違いに注意が必要です。

6. 届出窓口での確認

離婚届を提出する際、役所の窓口で記載内容に不備がないか最終確認してもらうことをおすすめします。事前に確認してもらうことで、当日スムーズに手続きを進めることができます。

7. 提出期限に注意(調停・審判・裁判離婚の場合)

調停、審判、裁判離婚の場合は、離婚の成立・確定から10日以内に離婚届を提出する義務があります。この期間を過ぎると、過料が科せられる可能性がありますので注意しましょう。

離婚後の生活を見据えた準備:忘れがちな重要事項

離婚届を提出すれば、法律上は夫婦関係が解消されます。しかし、それで全てが終わりではありません。離婚後の生活を安定させるためにも、事前に準備しておくべき重要事項がいくつかあります。

1. 氏名の変更と各種手続き

婚姻中に氏が変わった場合、離婚届を提出することで原則として婚姻前の氏に戻ります。これに伴い、以下の手続きが必要になることがあります。

- 運転免許証、パスポート: 氏名変更の手続きが必要です。

- 銀行口座、クレジットカード: 氏名変更の手続きが必要です。

- 健康保険証、年金手帳: 氏名変更の手続きが必要です。

- 携帯電話、インターネット契約: 契約者名義の変更が必要になることがあります。

- その他: 不動産登記、自動車登録なども氏名変更が必要となる場合があります。

婚姻中の氏を継続して使用したい場合は、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することを忘れないようにしましょう。

2. 住民票と世帯主の変更

離婚によって単身世帯となる場合や、お子さんとの世帯になる場合など、住民票の世帯主を変更したり、住所を移したりする手続きが必要になることがあります。

3. 健康保険と年金

婚姻中の夫(または妻)の扶養に入っていた場合、離婚後はご自身で健康保険に加入し、国民年金または厚生年金の手続きを行う必要があります。就職先が決まっている場合は職場の健康保険・厚生年金に加入することになりますが、そうでない場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。

4. 養育費の取り決めと公正証書作成

未成年の子がいる場合、養育費は子の健やかな成長のために非常に重要なものです。口約束ではなく、必ず「離婚協議書」として書面に残し、可能であれば「公正証書」として作成することをおすすめします。公正証書にしておけば、万が一支払いが滞った際に、裁判所の手続きなしで強制執行が可能となります。

養育費の取り決めに関する項目例

離婚協議書に養育費について盛り込むべき項目は以下の通りです。

- 養育費の金額: 月々いくら支払うのか。

- 支払いの開始時期と期日: いつから、毎月何日までに支払うのか。

- 支払いの方法: 銀行振込など、具体的な方法。

- 終期: いつまで支払うのか(一般的には子が20歳になるまで、または大学卒業までなど)。

- 臨時の出費: 進学費用、病気や怪我の医療費など、臨時の出費が発生した場合の分担方法。

- 取り決めの変更: 将来的に状況が変化した場合の取り決めの変更方法。

5. 財産分与と慰謝料

婚姻中に築いた財産は、夫婦の共有財産とみなされ、離婚時に「財産分与」として公平に分けられるのが原則です。また、離婚の原因が相手方の有責行為(不貞行為、DVなど)にある場合は、「慰謝料」を請求できることがあります。これらも、離婚協議書に明確に記載しておくべき事項です。

6. 面会交流

親権者とならない親が、子と定期的に会うことを「面会交流」と言います。子の健全な成長のためには、親権者とならない親との交流も重要であるとされています。面会交流の頻度、時間、方法なども具体的に取り決め、離婚協議書に記載しておくことをおすすめします。

7. 住居の確保

離婚後、どのような住居で生活するのかを早めに検討し、必要であれば新たな住居を探す必要があります。実家に戻るのか、賃貸物件を借りるのかなど、経済状況も考慮しながら計画を立てましょう。

8. 就職・転職活動

経済的に自立するためには、安定した収入源を確保することが不可欠です。もし現在無職であれば、離婚後の生活を見据えて就職・転職活動を始める必要があります。

9. 弁護士や専門家への相談

複雑な財産分与や慰謝料請求、親権の問題、相手方との話し合いが進まない場合など、一人で抱え込まずに弁護士や行政書士などの専門家に相談することも検討しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、よりスムーズに、そして後悔のない離婚手続きを進めることができます。

離婚届提出後の流れと新たなスタート

離婚届が無事に受理されたら、あなたと元夫(または元妻)は法律上、他人となります。しかし、それは決して終わりではなく、新たな人生のスタート地点に立ったということです。

1. 離婚受理証明書の発行

離婚届が受理された際、希望すれば「離婚受理証明書」を発行してもらうことができます。これは、離婚が成立したことを公的に証明する書類であり、一部の手続き(例えば、生命保険の名義変更など)で必要となる場合があります。

2. 戸籍謄本の確認

離婚届が受理されると、戸籍謄本の内容が変更されます。ご自身の戸籍がどのように変わったか、念のため確認しておくと良いでしょう。

3. 各種名義変更や住所変更手続きの実施

前述の通り、氏名変更や住所変更に伴う様々な手続きを漏れなく行いましょう。これにより、社会生活における不便を最小限に抑えることができます。

4. 心のケア

離婚は、精神的に大きな負担を伴うものです。手続きが終わっても、心の整理には時間がかかるかもしれません。必要であれば、友人や家族に相談したり、カウンセリングを受けたりするなど、心のケアにも意識を向けてください。無理をせず、ご自身のペースで新たな生活を築いていくことが大切です。

5. 新たな生活の計画

離婚という節目を機に、ご自身の将来についてじっくり考えてみましょう。仕事、趣味、人間関係など、これからの人生をどのように過ごしていきたいか、具体的な計画を立てることは、前向きな気持ちで進んでいくために役立ちます。

まとめ

離婚届の記入は、単なる事務手続きではなく、あなたの新たな人生への第一歩を踏み出すための重要な行為です。この記事では、離婚の種類から離婚届の具体的な書き方、そして提出後の注意点まで、詳細に解説してきました。

離婚手続きは、時に複雑で精神的な負担も大きいものです。しかし、事前にしっかりと知識をつけ、準備をしておくことで、その負担を軽減し、後悔のない選択をすることができます。

もし、この記事を読んでさらに疑問に感じることや、個別の状況に応じた具体的なアドバイスが必要な場合は、一人で抱え込まず、弁護士や行政書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

あなたが安心して、そして前向きに新たな人生の扉を開けるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

参考文献・関連情報

- 離婚届の書き方完全ガイド|離婚の種類別に解説【ひな形つき】 https://rikon-pro.jp/columns/rikon/rikontodoke-kakitaka/離婚の種類別に離婚届の書き方を解説しており、ひな形も提供されています。

- 離婚届の書き方(見本・記入例付き)|弁護士が解説 https://www.asahi-law.com/rikon/column/rikontodoke/弁護士が離婚届の書き方を見本・記入例付きで解説しています。

- 離婚届の書き方と注意点!失敗しないために準備する事・手続き・証人・受理される条件 https://rikon-pro.com/media/rikontodoke-kakikata/離婚届の書き方だけでなく、失敗しないための準備、手続き、証人、受理される条件についても詳しく解説されています。

- 離婚届の用紙はどこでもらえる?ダウンロード・印刷する際の注意点 https://rikon-pro.com/media/rikontodoke-paper/離婚届の用紙の入手方法や、ダウンロード・印刷する際の注意点について説明されています。

- 離婚届の提出先はどこ?必要書類・期間・時間外の提出の仕方も解説 https://rikon-pro.com/media/rikontodoke-teishutusaki/離婚届の提出先、必要書類、期間、時間外の提出方法などについて解説されています。

- 離婚後の手続きチェックリスト|氏名変更・住所変更・健康保険・年金・子どもの手続きまで https://www.rikon-hiroba.com/media/rikon-tetuduki-checklist/離婚後の氏名変更、住所変更、健康保険、年金、子どもの手続きなど、多岐にわたる手続きのチェックリストが提供されています。

- 離婚後の手続き一覧|忘れないで!やることチェックリスト https://rikon-pro.jp/columns/rikon/rikon-tetuduki-check/離婚後に必要な手続きを一覧で確認できるチェックリストです。

- 協議離婚とは?|メリットやデメリット、手続きの流れについて解説 https://rikon-pro.jp/columns/rikon/kyougi-rikon/協議離婚のメリット・デメリットや手続きの流れについて詳しく解説されています。

- 調停離婚とは?|メリットやデメリット、手続きの流れについて解説 https://rikon-pro.jp/columns/rikon/choutei-rikon/調停離婚のメリット・デメリットや手続きの流れについて詳しく解説されています。

- 裁判離婚とは?|手続きの流れ・かかる期間・費用・必要書類を解説 https://rikon-pro.jp/columns/rikon/saiban-rikon/裁判離婚の手続きの流れ、かかる期間、費用、必要書類について解説されています。