夫婦関係に潜む「性格の不一致」が招く離婚の危機:その本質と乗り越え方

「まさか私が離婚するなんて」――。そう思っているあなたも、いつの間にか夫婦関係に亀裂が入っているかもしれません。厚生労働省の統計によると、令和3年度の婚姻件数が約50万組であるのに対し、離婚件数は約18万組に上ります。つまり、約3組に1組の夫婦が離婚を選択しているのが現実です。その中でも、最も多い離婚理由として常に上位に挙げられるのが「性格の不一致」です。

では、「性格の不一致」とは一体何なのでしょうか。単なる好みの違いや意見の食い違いで片付けられるものではありません。この漠然とした言葉の裏には、夫婦それぞれの価値観や人生観、そして日々の習慣に至るまで、多岐にわたるずれが隠されています。なぜ、これほど多くの夫婦がこの問題に直面し、最終的に別れを選んでしまうのでしょうか。そして、もしあなたが今、この問題に直面しているのであれば、どのような選択肢があるのでしょうか。

この記事では、「性格の不一致」が夫婦関係にもたらす影響、それが離婚へと繋がるメカニズム、そしてそこから抜け出すための具体的な方法について、掘り下げていきます。

目次

夫婦のすれ違い:なぜ「性格の不一致」が離婚の主要因となるのか

「性格の不一致」と一言で言っても、その内容は実にさまざまです。金銭感覚、子育ての方針、休日の過ごし方、家事の分担、そしてもっと根深い部分では、人生における価値観や理想の家族像など、多岐にわたります。これらは結婚当初には見えなかったり、あるいは見ないふりをしてきた部分が、結婚生活を続けるうちに浮き彫りになってくることがほとんどです。

表面的な違いから根深い価値観のずれへ

結婚当初は新鮮で魅力的に感じられたパートナーの個性も、共同生活を送る中で「違い」として認識されるようになります。例えば、一方が計画的で倹約家である一方、もう一方が衝動的で浪費癖がある場合、金銭感覚のずれは日々の生活の中で摩擦を生み出し、大きなストレスとなります。また、子育てにおいても、厳しくしつけるべきと考える側と、自由にさせるべきと考える側では、子供への接し方が全く異なり、それが夫婦間の意見の対立へと発展します。

裁判所の司法統計年報によると、婚姻関係事件の申立て動機として、男女ともに「性格が合わない」が常に第1位となっています。これは、不貞行為や暴力といった具体的な問題がなくても、日々の生活の中での小さなすれ違いが積み重なり、やがて看過できないほどの溝となることを示唆しています。

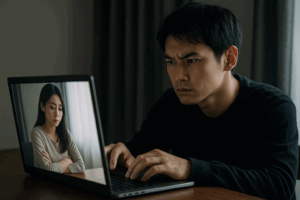

コミュニケーションの欠如が加速させる亀裂

性格の不一致が表面化したとき、それを乗り越えるためには夫婦間の建設的なコミュニケーションが不可欠です。しかし、多くの夫婦は、この段階でうまくコミュニケーションが取れないという課題に直面します。自分の意見を伝えられない、相手の意見を聞き入れられない、感情的になってしまうなど、さまざまな要因がコミュニケーションを阻害します。

離婚を回避するために:夫婦関係の再構築を目指す

もしあなたが今、「性格の不一致」で悩んでいるのであれば、すぐに離婚を考える必要はありません。問題の本質を見極め、適切なアプローチをすることで、夫婦関係を再構築できる可能性は十分にあります。

相手を理解し、自己を省みる

まず重要なのは、相手の性格や価値観を理解しようと努めることです。なぜパートナーはそのように考えるのか、その行動の背景には何があるのか。そして同時に、自分自身の言動がパートナーにどのような影響を与えているのかを省みることも大切です。お互いを客観的に見つめ直すことで、これまで気づかなかった問題点が見えてくるかもしれません。

積極的に対話する機会を設ける

「話し合い」の機会を意識的に設けることも重要です。感情的にならず、冷静に、具体的な事柄について話し合う時間を持つようにしましょう。例えば、週に一度、夫婦の時間を設け、その週にあった出来事や感じたことを共有する、というルールを作るのも有効です。この時、相手を責めるのではなく、「私はこう感じた」という「I(アイ)メッセージ」で伝えることを意識しましょう。

外部の専門家の力を借りる

自分たちだけでは解決が難しいと感じた場合、カウンセリングなどの外部の専門家の力を借りることも選択肢の一つです。夫婦カウンセリングでは、第三者が客観的な視点から問題点を整理し、建設的な話し合いができるようにサポートしてくれます。専門家のアドバイスは、夫婦が抱える問題の根本原因を探り、具体的な解決策を見つける手助けとなるでしょう。

離婚への道を選択する場合:手続きと考慮すべき点

もし、あらゆる努力をしても夫婦関係の修復が困難であると判断し、最終的に離婚という選択肢を選ぶ場合、いくつかの手続きと考慮すべき点があります。

協議離婚:最も一般的な離婚方法

日本における離婚の約9割は、協議離婚によって成立しています。これは、夫婦間で話し合い、離婚すること、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて合意し、離婚届を市区町村役場に提出することで成立するものです。夫婦間の合意があれば、家庭裁判所の手続きは不要で、比較的スムーズに進めることができます。

しかし、口約束だけでは後々トラブルになる可能性もありますので、取り決めた内容は必ず公正証書にしておくことを強くお勧めします。公正証書は、公証役場で作成される公文書であり、法的な拘束力を持つため、養育費の不払いなどがあった場合に強制執行の手続きを取りやすくなります。

夫婦関係調整調停(離婚調停):話し合いが難しい場合

夫婦間での話し合いがまとまらない、または話し合い自体が困難な場合には、家庭裁判所に**夫婦関係調整調停(離婚調停)**を申し立てることができます。調停は、調停委員という第三者が夫婦の間に入り、それぞれの主張を聞きながら、話し合いを円滑に進めてくれる手続きです。

調停の目的は、あくまでも夫婦間の合意形成を促すことです。調停委員が一方的に結論を出すことはありません。調停が成立すれば、その内容は調停調書として作成され、確定判決と同じ効力を持つため、後のトラブルを防ぐことができます。

離婚訴訟:調停が不成立の場合

調停でも話し合いがまとまらなかった場合、最終的な手段として離婚訴訟を提起することになります。訴訟は、裁判官が双方の主張や証拠に基づいて、法律に照らし合わせて離婚の可否や離婚条件を判断する手続きです。

日本の法律では、離婚するには民法第770条に定められた法定離婚事由が必要です。「性格の不一致」は直接的な法定離婚事由にはあたりませんが、性格の不一致が原因で「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められるケースは少なくありません。例えば、長期間の別居や、性格の不一致に起因する精神的な苦痛が著しい場合などがこれに当たります。

訴訟は、時間も費用もかかる上に、精神的な負担も大きい手続きです。そのため、できる限り調停での解決を目指すことが望ましいとされています。

離婚後の人生を考える:自立と新たな一歩

離婚は、夫婦関係の終わりであると同時に、新たな人生の始まりでもあります。特に女性にとって、離婚後の経済的な自立は重要な課題となるでしょう。

経済的な準備と自立

離婚後の生活を安定させるためには、事前の経済的な準備が不可欠です。ご自身の収入源の確保、住居の確保、そして子供がいる場合は養育費の取り決めなど、現実的な計画を立てる必要があります。必要に応じて、公的な支援制度や専門家のアドバイスを活用することも検討しましょう。

精神的なケアとサポート

離婚は、精神的にも大きな負担を伴います。友人や家族に相談したり、同じ経験を持つ人たちのコミュニティに参加したりするなど、精神的なサポートを得ることも大切です。自分を責めすぎず、心身の健康を優先しながら、少しずつ前向きな気持ちを取り戻していくことが重要です。

まとめ:あなたの未来は、あなたの手の中に

「性格の不一致」は、夫婦にとって避けては通れない課題の一つかもしれません。しかし、その問題にどう向き合うかによって、未来は大きく変わります。関係を再構築するための努力をするのか、それとも新たな人生へと踏み出すのか。どちらの選択も、あなた自身の幸せのための大切な決断です。

もしあなたが今、この問題に直面しているのであれば、一人で抱え込まず、パートナーと真摯に向き合い、必要であれば専門家のサポートも視野に入れてみてください。あなたの未来は、あなたの選択と行動にかかっています。

参考になるURL

- 離婚調停とは?手続きの流れや費用・期間を分かりやすく解説https://rikon-pro.com/columns/13/離婚調停の具体的な手続きの流れや、費用、期間について詳しく解説されています。調停を検討する際に非常に役立つ情報です。

- 離婚原因ランキング1位は「性格の不一致」と回答!「2024年離婚原因ランキング」について調査https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000026245.html最新の離婚原因ランキングや、「性格の不一致」が離婚理由となる背景について触れられています。客観的なデータに基づいて現状を把握するのに役立ちます。

- 【弁護士監修】協議離婚とは?流れや必要書類、費用やメリット・デメリットを徹底解説https://rikon-pro.com/columns/9/協議離婚の進め方や必要な書類、メリット・デメリットについて分かりやすく解説されています。協議離婚を検討している方にとって、網羅的な情報が得られます。