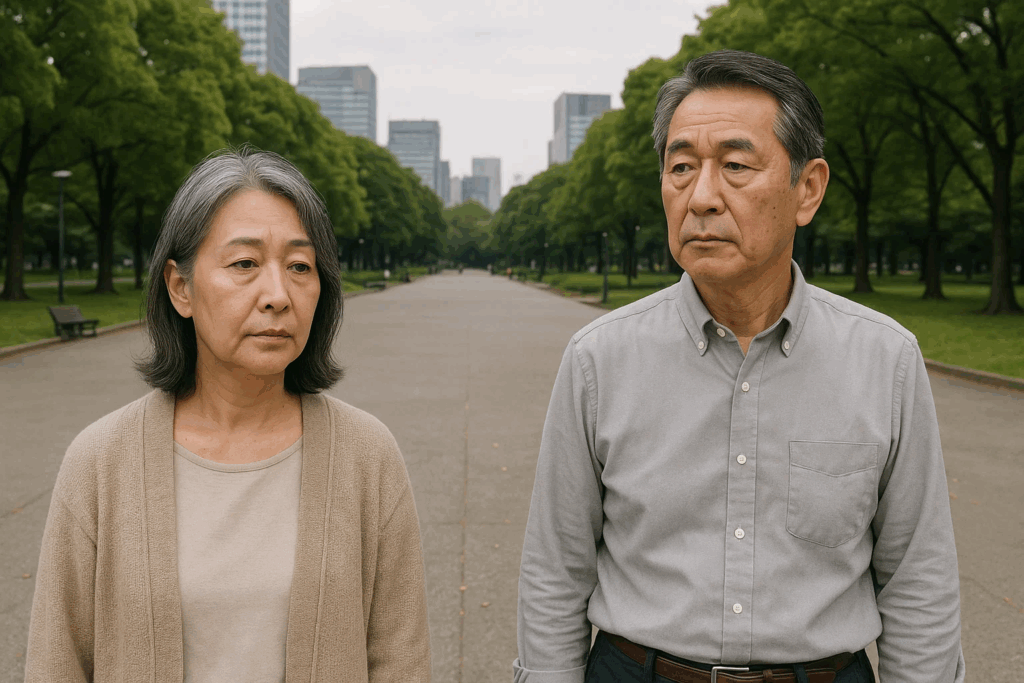

熟年離婚を考えているあなたへ:年金分割と養育費、離婚調停のポイント

「まさか自分が熟年離婚なんて…」

そう思っているあなたもいるかもしれません。

結婚生活が長くなると、様々な問題に直面します。特に、お子さんが独立したり、ご自身のキャリアが一段落したりする時期に、夫婦関係を見つめ直すきっかけが訪れることも少なくありません。

今回の記事では、もしあなたが熟年離婚を検討している場合に知っておくべき年金分割や養育費、そして離婚調停のプロセスについて、具体的に解説していきます。

目次

熟年離婚とは?なぜ増えているの?

熟年離婚に明確な定義はありませんが、一般的には長年連れ添った夫婦が、中高年になってから離婚することを指します。特に、お子さんがすでに成人している、あるいは独立を間近に控えているケースが多く見られます。

近年、熟年離婚が増加傾向にある背景には、いくつかの要因が考えられます。

- 価値観の変化: 女性の社会進出が進み、経済的自立が可能になったことで、我慢を強いられる結婚生活を続ける必要がないと考える女性が増えました。

- 平均寿命の伸長: 人生100年時代と言われる現代において、「残りの人生を自分らしく生きたい」という思いから、新たな人生をスタートさせる選択をする人が増えています。

- 夫婦関係の変化: 子育てが一段落し、夫婦二人の時間が増えることで、これまで気づかなかった性格の不一致や価値観の違いが浮き彫りになることがあります。

これらの要因が絡み合い、熟年離婚という選択肢を選ぶ夫婦が増えているのです。

熟年離婚を考えるきっかけ:性格の不一致が大きな理由に

熟年離婚の理由として最も多く挙げられるのが「性格の不一致」です。長年一緒に暮らしているからこそ、相手の些細な言動が積もり積もって不満となり、修復不可能な溝を生んでしまうことがあります。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

- 会話の減少とすれ違い: 夫婦間の会話がなくなり、互いの考えや感情を共有できなくなることで、精神的な距離が広がります。

- 趣味や価値観の違い: 若い頃は気にならなかった趣味や価値観の違いが、時間の経過とともに大きな隔たりとなることがあります。例えば、夫が退職後に趣味に没頭し、妻との時間を全く持たないといったケースです。

- 家事・育児への協力度の違い: 長年の不公平感や、妻ばかりが家事や育児を担ってきたという不満が、熟年になって爆発することもあります。

- 相手への興味の喪失: 夫婦としての愛情が冷め、相手への興味や関心が薄れてしまうことも、性格の不一致の一因となります。

もちろん、性格の不一致だけでなく、DVやモラハラ、浮気など、明確な原因があって離婚に至るケースもあります。しかし、熟年離婚においては、具体的な大きな理由がないまま、徐々に夫婦関係が冷え切ってしまう「性格の不一致」が、最終的な引き金となることが多いのです。

離婚後の生活設計:経済的な自立の重要性

熟年離婚を考える上で、最も重要なのが離婚後の生活設計、特に経済的な自立です。これまで夫の収入に頼っていた場合、離婚後の収入源をどう確保するかは非常に大きな課題となります。

1. 年金分割制度の活用

年金分割は、熟年離婚において特に重要な制度です。これは、婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた厚生年金や共済年金について、将来受け取る年金額を分割する制度です。

年金分割には、以下の2種類があります。

- 合意分割: 夫婦の合意によって分割割合を決める方法です。原則として、按分割合の上限は0.5(夫婦それぞれが半分ずつ)です。

- 3号分割: 2008年4月1日以降の婚姻期間について、専業主婦などの第3号被保険者(夫の扶養に入っている妻)が、夫の合意がなくても、夫の厚生年金記録の半分を分割してもらえる制度です。

年金分割によって、離婚後のあなたの年金受給額が増える可能性があります。ただし、年金分割の対象となるのは厚生年金や共済年金のみで、国民年金は対象外です。また、離婚後2年以内に請求しないと時効になってしまうため、注意が必要です。

2. 養育費と財産分与

お子さんがまだ未成年の場合は、養育費の取り決めが非常に重要になります。養育費は、お子さんが自立するまでの生活費や教育費などを、親が分担して負担するものです。

養育費の金額は、夫婦双方の収入や財産、お子さんの年齢や人数、教育状況などによって異なります。裁判所の「養育費算定表」が目安となりますが、個別の事情によって増減する場合があります。

また、財産分与も忘れてはなりません。婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(預貯金、不動産、有価証券など)を、離婚時に分割する制度です。原則として、夫婦それぞれが半分ずつ取得することになります。

これらの経済的な取り決めをしっかり行うことで、離婚後の生活基盤を安定させることができます。

3. 離婚後の働き方と住居

年金分割や養育費、財産分与だけでは、離婚後の生活費が十分でない場合もあります。その場合は、ご自身の働き方や住居についても具体的に検討する必要があります。

- 就労: フルタイムでの再就職、パートタイムでの勤務、資格取得によるスキルアップなど、ご自身の状況に合わせた働き方を考えましょう。

- 住居: 実家に戻る、賃貸物件を借りる、持ち家を売却して新しい住まいを探すなど、住居の確保も重要な課題です。

離婚は新たな人生のスタートです。経済的な自立は、そのスタートを力強く踏み出すための重要な基盤となります。

離婚調停のプロセス:感情的にならず冷静に

夫が離婚に応じない、または財産分与や養育費の金額で合意できないなど、夫婦間の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

離婚調停は、裁判官と調停委員が間に入り、夫婦双方の意見を聞きながら、話し合いによる解決を目指す手続きです。裁判とは異なり、非公開で行われるため、プライバシーが守られます。

1. 離婚調停の申し立て

離婚調停を申し立てるには、家庭裁判所に申立書と必要書類を提出します。申立書には、離婚を求める理由や、希望する離婚条件(親権、養育費、財産分与、年金分割など)を具体的に記載します。

2. 調停期日

調停が始まると、家庭裁判所から夫婦それぞれに調停期日の呼び出しがあります。調停期日では、夫婦が交互に調停委員と面談し、それぞれの意見や希望を伝えます。夫婦が顔を合わせることは基本的にありませんので、感情的にならずに冷静に話し合いを進めることができます。

3. 調停での話し合いのポイント

調停委員は中立的な立場で、夫婦双方の意見を聞き、解決策を探ってくれます。調停を有利に進めるためには、以下の点を意識しましょう。

- 具体的な主張と根拠: なぜ離婚したいのか、希望する離婚条件の金額はなぜその金額なのかなど、具体的な理由と根拠を明確に伝えましょう。

- 譲歩の姿勢: 全てを自分の思い通りにすることは難しい場合もあります。ある程度の譲歩も視野に入れ、現実的な解決を目指す姿勢が大切です。

- 冷静な対応: 相手に対する不満や怒りがあったとしても、調停の場では感情的にならず、冷静に話し合いを進めることが重要です。感情的な言動は、かえって調停を長引かせる原因になることがあります。

- 弁護士への相談: 複雑な問題がある場合や、ご自身で交渉するのが難しいと感じる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士はあなたの代理人として、法的知識に基づいて適切なアドバイスを提供し、調停をサポートしてくれます。

4. 調停の成立と不成立

話し合いがまとまり、夫婦が離婚条件に合意すれば、調停成立となります。調停調書が作成され、法的効力を持つため、後々のトラブルを防ぐことができます。

もし話し合いがまとまらず、合意に至らない場合は、調停不成立となります。調停が不成立になった場合、次の段階として裁判を起こすことになりますが、必ずしも裁判に進まなければならないわけではありません。再び夫婦で話し合いをしたり、弁護士を立てて交渉したりすることも可能です。

感情の整理と新たな一歩

熟年離婚は、人生の大きな転換点です。長年連れ添ったパートナーとの関係を解消することは、精神的な負担も大きいでしょう。

「これからどうなってしまうのだろう…」

「一人でやっていけるだろうか…」

このような不安を感じるのは当然のことです。しかし、離婚は決してネガティブな選択肢だけではありません。もしかしたら、長年の我慢や諦めから解放され、本当にあなたらしい人生を歩み始めるきっかけになるかもしれません。

感情の整理をするためには、信頼できる友人や家族に相談したり、専門家のカウンセリングを受けたりすることも有効です。あなたの気持ちを理解し、支えてくれる存在がいることは、大きな心の支えになります。

そして、具体的な離婚の準備を進める中で、少しずつ未来への希望を見出せるはずです。年金分割や養育費、財産分与といった経済的なこと、そして新たな住まいや仕事のこと。一つずつ課題をクリアしていくことで、着実に新しい人生への道が開けてきます。

あなたが新たな一歩を踏み出すことを、心から応援しています。

参考になるURL

- 離婚に関する情報 - 厚生労働省

離婚後の生活に関する情報や、公的支援について包括的に解説されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/rikon/index.html - 夫婦と子どもの法律問題 - 裁判所

離婚調停や親権、養育費など、家庭裁判所の手続きについて詳しく説明されています。

https://www.courts.go.jp/vcms_lf/saiban_fufu.pdf - 年金分割について - 日本年金機構

年金分割制度の具体的な仕組みや手続きについて、分かりやすく解説されています。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rikon/20140424.html